Art, mémoire et subjectivité : réflexion à partir de Proust

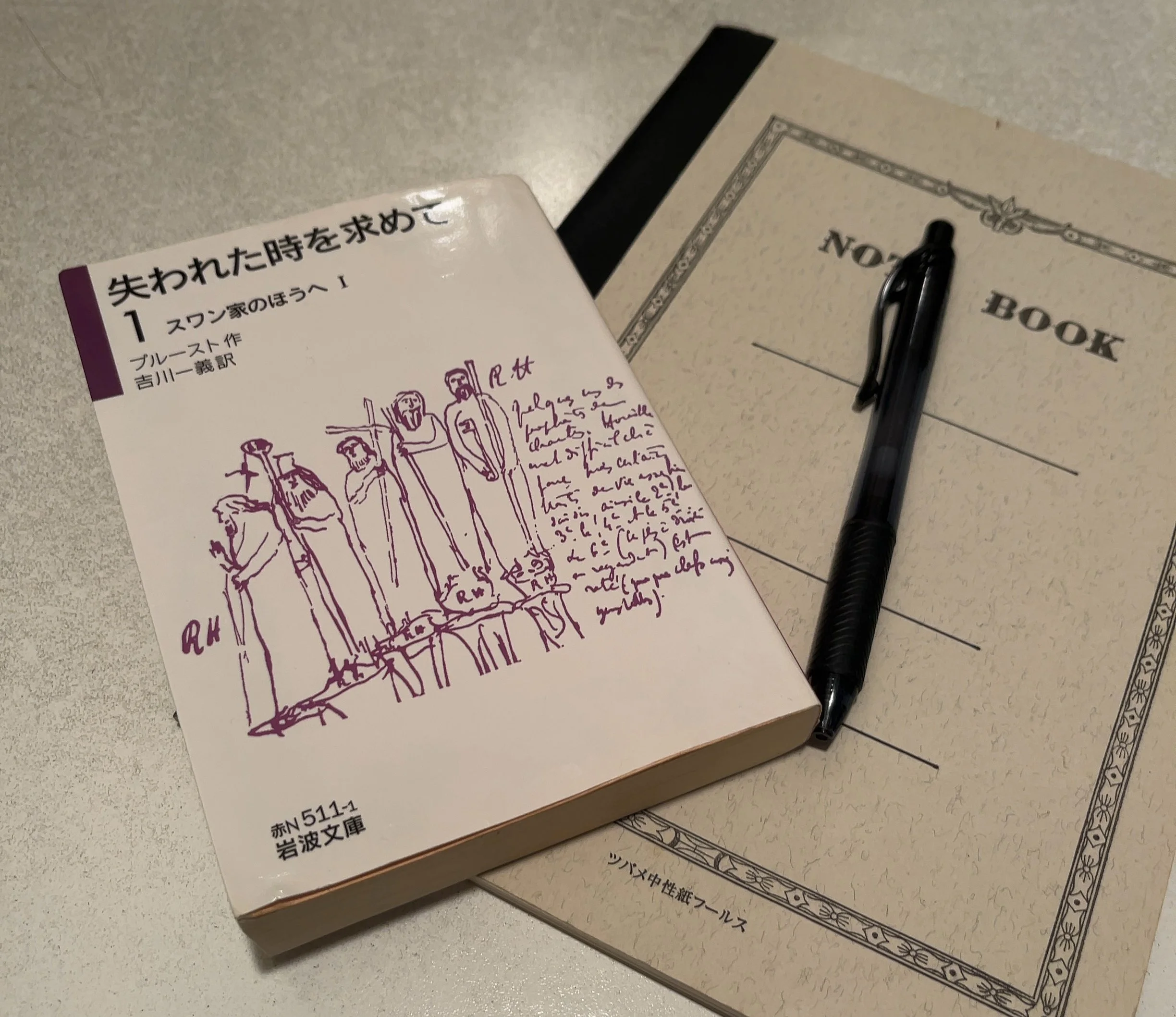

Pendant longtemps, je ne connaissais de Proust que l'image du romancier d'un cycle monumental. À l'université, je me suis spécialisé en mathématiques, mais je m'intéressais aussi à l'art et j'ai compris que son œuvre était essentielle pour penser l'art. Je n'étais pourtant pas très porté sur la littérature ; je croyais que je mettrais des années à le lire. Finalement, j'ai découvert des passages en cours de français, dont l'épisode célèbre de la madeleine. L'écriture m'a fasciné et j'ai eu envie de lire l'ouvrage en entier. Cet article s'inspire de la première partie de Du côté de chez Swann (« Combray ») et propose une réflexion sur les arts, en particulier sur la musique classique.

Je crois que l'une des questions les plus importantes en art est : « comment transmettre ce que l'on veut dire ? » L'outil le plus simple pour rendre des pensées et des émotions humaines reste le langage de la vie quotidienne, que l'on enrichit par les expressions du visage et les gestes. Les autres arts — musique, peinture, danse — doivent exprimer ce que le langage ne peut pas, et ils y parviennent par leurs propres moyens. Pourtant, les principes d'une telle représentation restent imparfaitement élucidés. Pourquoi ? À mon sens, parce qu'on se concentre sur l'expression elle-même sans accorder assez d'attention à ce qui se passe à l'intérieur du spectateur. La critique, en musique comme en peinture ou en danse, se limite souvent à décrire l'expression telle qu'elle est reçue. C'est en un sens naturel : lecteurs, auditeurs et spectateurs ont des expériences et des valeurs diverses (genre, âge, nationalité, religion, orientation, statut, etc.), et même avec des valeurs proches, on ne partage que rarement la même vision de la vie. D'où l'idée reçue qu'un critique n'a pas à mêler ses propres souvenirs : ce serait trop personnel, donc peu « objectif ». Mais lorsqu'il s'agit d'analyser l'impact de l'art sur nos vies, peut-on vraiment ignorer l'influence de la mémoire ? Même si les souvenirs diffèrent, ne devrions-nous pas chercher ce qu'ils ont en commun, et analyser comment les œuvres peuvent les mobiliser efficacement ?

Comment l'art nous fait-il percevoir la vie ? Je vais souvent aux musées et aux concerts. Depuis cinq ans au moins, je n'ai pas vécu l'expérience de tomber sur une œuvre ou une pièce au point d'en être bouleversé. Cela m'est arrivé lorsque j'étais plus jeune et savais peu de choses de la musique ; aujourd'hui, avec davantage de connaissances et des goûts plus nets, je ressens moins souvent ces secousses. Pourquoi sortir alors ? Parce que j'espère que les œuvres et les interprétations parleront, d'une manière ou d'une autre, à mes sentiments présents et à la mémoire de ma vie, m'aideront à trier mes pensées et à mieux comprendre ce que j'ai vécu et ce qu'il me reste à vivre. Quand on parvient à former une image fragmentaire mais nette d'un segment du temps continu, le monde intérieur s'ordonne. Cette image est subjective ; elle doit donner le sentiment reconnaissable d'avoir vécu ce moment. Autrement dit, l'art devrait aider à faire surgir des images subjectives que le spectateur peut retenir à partir de ses propres souvenirs. Quel type d'image est efficace ? Dans Du côté de chez Swann (« Combray »), une scène évoque divers clochers ; le narrateur poursuit :

Mais dans aucune de ces petites sculptures, quel que fût le goût de ma mémoire à les réaliser, je n'ai pu exprimer cette émotion perdue de longue date : celle qui me faisait ne pas considérer les choses comme des spectacles, mais croire en elles comme en des êtres sans égal. Aucun d'eux ne tient en sa dépendance une part entière et profonde de ma vie, comme le font ces souvenirs annexes du beffroi de Combray, qui se dresse dans la rue derrière l'église.

Notons que le beffroi de Combray n'a rien d'exceptionnel du seul point de vue artistique. S'il joue un rôle particulier pour le narrateur, c'est qu'il est intimement lié aux rencontres et aux expériences vécues en allant à la messe. Se souvenir de ces instants devient essentiel pour comprendre son identité et ses choix de vie. En d'autres termes, une œuvre marquante donne au spectateur l'impression d'y avoir passé un moment véritablement significatif.

Reste une question de méthode : comment donner une image concrète qui tienne ? Si l'art, pour avoir un sens véritable, doit susciter une résonance durable — presque monumentale —, quelle technique peut y parvenir ? Est-ce une affaire de forme, de rythme, d'harmonie ? Ou bien autre chose, de plus insaisissable ? Ce sera l'objet d'une prochaine note.